CIDADANIA NO BRASIL: O LONGO CAMINHO – José Murilo de Carvalho

A OBRA E O AUTOR:

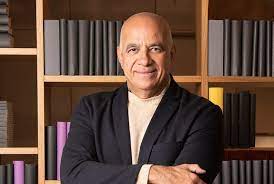

Em “Cidadania no Brasil: o longo caminho”, o historiador José Murilo de Carvalho (1939-2023) procura demonstrar como democracia não é sinônimo de cidadania, ainda que seja pressuposto para a sua efetiva existência. O título do livro deixa clara essa perspectiva ao nos lembrar que, no caso do Brasil, a cidadania tem sido alcançada, de fato, através uma árdua travessia.

Resenhamos a 28ª edição, publicada pela editora Civilização Brasileira em 2023, o que demonstra a importância da obra José Murilo, cujo lançamento original se deu em 2001.

O autor foi um importante historiador, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras, cadeira que conquistou em 2004. Graduado em sociologia e Política, doutorado em Ciência Política pela Stanford University e pós-doutorado em História da América Latina pela University of London.

Foi professor visitante nas universidades de Stanford, California-Irvine, Notre Dame (Estados Unidos), Leiden (Holanda), Londres e Oxford (Inglaterra) e na École des Hautes Études en Sciences Sociales (França). Construiu durante sua carreira um vasto e respeitado currículo — alguém a ser estudado!

Suas principais preocupações se deram em relação ao estudo da cidadania no Brasil, o que fez, em especial, nessa obra, que teve como base seus estudos, lançados no México em 1995 sob o título Desenvolvimiento de la ciudadania en Brasil. Também se ocupava da questão da influência que os militares exerceram sobre a política nacional e aqui reside o ponto original de sua obra.

Seu falecimento (13 de agosto de 2023) nos pegou no momento em que trabalhávamos nesta resenha, o que só nos reforçou a perspectiva de que José Murilo de Carvalho completou seu trabalho e nos deixou um grande legado. Parte desse labor esteve exatamente focado na questão da “Cidadania no Brasil”.

ESTRUTURA E CONTEÚDO DA OBRA:

O livro está dividido em quatro capítulos que fazem um passeio cronológico pelo processo de constituição da cidadania do povo brasileiro.

No primeiro capítulo, intitulado “Primeiros passos (1822-1930)” o autor fala do período que compreende desde a fundação do Brasil como estado autônomo até a queda da primeira república, promovendo uma mistura original das fases colonial, imperial e republicana de nossa história, isto é, para o autor, não houve qualquer mudança do status da cidadania do brasileiro quando da passagem do estado de colônia para nação independente e, depois da passagem do Império para a República;

No segundo, “Marcha acelerada (1930-1964)” José Murilo nos conduz de Getúlio Vargas até o momento em que os militares assumiram o comando do país através da derrubada do governo constituído, em 1964;

Depois, em “Passo atrás, passo adiante (1964-1985)” o autor concentra seus esforços em demonstrar como a ditadura significou um passo atrás no processo de constituição da cidadania do povo brasileiro, processo invertido desde que os direitos civis e políticos foram reestabelecidos, já a partir de 1974;

No quarto e último capítulo, “A cidadania após a redemocratização” José Murilo traça um panorama sobre a expansão dos direitos políticos, a ameaça aos direitos sociais e a demora na efetivação plena dos direitos civis no país.

Esta edição contém ainda uma conclusão intitulada “A cidadania na encruzilhada”, título que fala por si, e mais dois posfácios — um de 2014, batizado de “Cidadania 12 anos depois: ainda frágil apesar dos avanços”, acrescentado à 18ª edição, e outro, acrescentado na edição comemorativa pelos vinte anos da primeira publicação, em 2021.

ANÁLISE CRÍTICA:

A cidadania é um processo. As diversas gerações dos direitos humanos deixam isso claro. Aos direitos de primeira geração alinham-se os direitos à liberdade, na forma de direitos civis e políticos como a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, dentre outras — todas consideradas direitos do indivíduo. José Murilo de Carvalho se ocupou nessa obra, em analisar a forma e a velocidade com o qual esses direitos elementares foram — e continuam sendo — concedidos (e eventualmente retirado) dos brasileiros.

Depois, após a Segunda Guerra Mundial, vieram os direitos de segunda geração, com destaque aos direitos sociais. O autor verificou que, no Brasil, esses direitos sempre foram usados como moeda de troca por governos populistas, concedendo-lhes enquanto sonegavam os primeiros, fundamentais.

Portanto, o autor analisa, no decorrer da história política brasileira, como andavam a cidadania política, os direitos sociais e os direitos civis de cada época. Além de demonstrar a força que a democracia representava em cada período. Ainda que, para ele, a democracia só encontrou lugar no Brasil a partir de 1946.

Mas uma análise mais rasa do livro pode nos levar à conclusão de que ele nada mais é do que uma bela aula de história sobre a política brasileira — o que já valeria sua leitura.

Todavia, um olhar mais cuidadoso vai nos fazer concluir que a preocupação do autor não se assentou em nos contar a história política do Brasil, mas a história da politização do povo brasileiro — a história daquilo que foi sendo aos poucos conquistado para a autonomia do povo, ainda que com retrocessos.

A divisão dos capítulos do livro nos leva à conclusão de que somos um país no qual os direitos — sejam sociais, sejam os civis ou políticos — não são perenes, estando, portanto, sujeitos a sofrer revesses. Entretanto, mesmo através dos tropeços, acabamos por seguir uma linha em que, ao fim e ao cabo, tem nos levado preguiçosamente a alcançar esses avanços civilizatórios.

Enfatiza o que para ele foram os três grandes entraves à efetivação da cidadania ao povo brasileiro: a escravidão, a grande propriedade e a existência de um Estado que é comprometido com o poder privado.

Quanto aos dois primeiros, remete àquilo que Caio Prado Jr. (1907-1990) já havia denunciado e que é a base de sua teoria sobre a formação colonial brasileira — fundada no latifúndio, na mão de obra escrava e na monocultura para a exportação. Portanto, nada de novo.

Quanto à existência de um Estado mancomunado com o poder privado, faz-nos lembrar do patrimonialismo já denunciado por Max Weber (1864-1920) e entre nós adaptado por Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Visto desta maneira, a obra nada mais faz do que reforçar o que outros sociólogos, brasileiros ou não, já haviam exposto.

Mas a abordagem que o autor trouxe inova ao incluir na discussão um fator que outros estudiosos não deram muita atenção em análises pretéritas — a força do exército nas decisões políticas nacionais.

O tenentismo, por exemplo, é enxergado como propalador da cidadania, na medida em que, apesar de seus defeitos, o movimento atraiu a simpatia do povo por ser contra as oligarquias. Outro movimento, anterior a esse seria o abolicionismo. Lembra ainda das revoltas populares como fator de emancipação do povo diante do poder estatal — seja ele monárquico ou republicano.

Havia o sentimento de ser brasileiro?

Para haver cidadania, primeiro se faz necessário uma identidade nacional. Ao final do período colonial, este sentimento ainda não existia entre nós. Conforme o autor nos demonstra, as revoltas do período o indicam — elas estavam relacionadas a problemas locais e não reivindicavam nenhum sentido de pertencimento ao um todo chamado “Brasil”.

Foram as lutas contra inimigos estrangeiros que criaram alguma identidade nacional. Nisto a Guerra do Paraguai é um divisor de águas. Até então o Brasil era um país sem heróis. Depois da guerra, todavia, além do sentimento de nacionalidade, o exército se viu como importante ator e passou a cobrar sua relevância como tal.

Será, portanto, a partir desta guerra, que os militares irão começar a ganhar mais espaço nas grandes decisões nacionais. Chegara o momento do reconhecimento! Este ponto é central na obra do autor.

E, apesar disto, até 1930 não houve povo organizado politicamente e tampouco sentimento nacional digno de nome no Brasil — portanto, a pobreza de cidadania é um sentimento que nos acompanha desde a fundação do país. Isso se deu pelo fato de que o brasileiro, como tal, demorou a se reconhecer.

E mesmo depois da Guerra do Paraguai, poucos acontecimentos tiveram impacto significativo na formação de uma identidade nacional — nem a Proclamação da República o foi, já que esta aconteceu mais por pressão das províncias do que por um apelo popular, conforme nos ensina José Murilo.

A Constituição de 1988

Ao enumerar os avanços trazidos pela atual constituição federal de 1988, o autor nos lembra que, a despeito de ser a mais liberal e democrática que o país já teve e, apesar dos avanços nos direitos políticos — como a enfim reinserção do direito ao voto dos analfabetos, os direitos sociais dela resultantes estão ameaçados porque o país não conseguiu ainda enfrentar a questão da desigualdade.

A desigualdade, que tem para o autor natureza regional e racial também é a principal causadora da criação de três classes de cidadãos no Brasil, impactando diretamente na questão do acesso aos direitos civis existentes: cidadãos de primeira classe, que são os privilegiados e por vezes conseguem benefícios e privilégios diante das outras duas classes. A segunda, que tem os benéficos da lei, mas também devem respeito a elas, pois podem responder por suas faltas. E uma terceira classe, que não vê direto algum e, para estes a lei se resume ao Código Penal.

O autor critica a forma como o combate à violência tem sido conduzido no Brasil, lembrando que uma polícia militarizada é treinada para combater e destruir o inimigo, e não para proteger o cidadão. Desta maneira, não há confiança da população para com a polícia, o que é um grave problema a ser resolvido.

O que o autor traz de original:

Após analisar a obra, conclui-se que a grande novidade trazida pelo autor é a relação que o militarismo tem com a política nacional.

Outro ponto é o de que o autor não respeita necessariamente as divisões tradicionais de nossa historiografia, lançando mão de períodos mais longos para sua análise, apontando que as nossas mudanças políticas não se preocuparam com a cidadania do povo, mas que foram apenas rearranjos institucionais. Isto é: as mudanças políticas no Brasil são descasadas dos avanços civis, políticos ou sociais de sua população.

Assim, no capítulo primeiro une os períodos colonial e imperial em um só raciocínio. Depois, vai do pós-1930 até o golpe de 1964 num só fôlego. Fez isso porque entendia que até 1930 não havia povo organizado politicamente, tampouco sentimento nacional consolidado — uma cidadania em sentido negativo.

Quanto à influência do militarismo, a origem desta interferência está anunciada quando do final da Guerra do Paraguai. É a partir dali que forças militares começarão a pleitear direitos e o reconhecimento pelo seu valor.

A presença dos militares na política brasileira será mais claramente observada quando da proclamação da República. Naquele momento, as oligarquias conseguirão ainda afastá-los do poder, impondo o sistema coronelista reinante durante a República Velha após os governos do Marechal Deodoro e de Floriano Peixoto.

Mais uma vez, em 1930 os militares se unem a grupos políticos para derrubarem o sistema, mas Vargas conseguiu habilmente, nas palavras do autor, “usá-los e contê-los”.

Será após 1945 que os militares irão se dividir em correntes internas, como toda a sociedade daquele período, entre varguistas e antivarguistas — nacionalistas e populistas de um lado, liberais e conservadores, de outro.

Quando irrompe o Golpe de 1964, um dos motivos da manutenção do governo militar se dá com o objetivo de promover um expurgo dentro das forças militares. De acordo com estudos trazidos pelo autor, foram expulsos 1313 militares no período — 43 generais, 240 coronéis, tenentes-coronéis e majores, 292 capitães e tenentes, 708 suboficiais e sargentos, 30 soldados e marinheiros.

Curioso perceber que ao fim e ao cabo o autor não inclui o Exército como um fator de entrave à constituição da cidadania no Brasil. Mesmo tendo escrito outras obras relacionadas ao tema, como “Forças armadas e política no Brasil” (2005).

O que ele faz é reforçar que, no Brasil, a clássica ordem —cronológica e lógica — da sequência descrita por T. H. Marshall (1893-1981) foram invertidas. Para o sociólogo alemão, os direitos civis devem vir primeiro, garantidos por um Judiciário independente. Daí se expande para os direitos políticos através de partidos políticos e de um Legislativo que represente o povo. Finalmente vêm os direitos sociais, obtidos graças a esse legislativo que, de fato, olha para o seu povo.

Murilo denuncia que, no Brasil primeiro vieram os direitos sociais, implantados como moeda de troca de votos. Depois vieram os direitos políticos e, por fim aquele que deveria vir primeiro para efetivamente constituir um povo com personalidade autônoma, os direitos civis. São esses os direitos mais sonegados pelo Estado brasileiro ao seu povo. O autor cita o caso da violência para demonstrar esta situação.

Em suma, o autor se vale de conceitos anteriores para justificar a demora na concessão da cidadania ao povo brasileiro, confirmando-as. Inova ao incluir o Exército como ator político relevante no país e ao denunciar que as quebras institucionais não se deram em função do benefício da cidadania do povo brasileiro.

Basicamente, o livro é um resumo da história política do país para justificar o atraso na concessão da cidadania aos brasileiros, incluindo o fator militar à nossa história política, aliado à questão da inversão da concessão dos direitos, promovidos pela classe política.

Mas é o poder que o militarismo exerceu, desde o fim da Guerra do Paraguai, nas decisões políticas nacionais a principal preocupação do autor, exímio conhecedor da realidade política nacional. Vale muito a pena conhecer sua visão dos fatos.